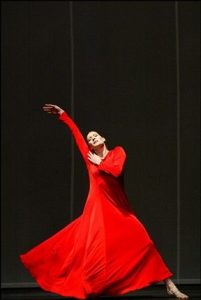

(Las imágenes pertenecen a la ópera-ballet de Pina Bausch, Orfeo y Eurídice)

Uno de mis mejores y más queridos maestros, el latinista Vicente Cristóbal, se inventó para sus estudiantes (ya en los años “dos miles”) las “rutas ovidianas del Prado”. Nos guiaba entusiasmado por las Metamorfosis de cuadro en cuadro, en un eco atemporal de aquellos mismos paseos que había sembrado décadas atrás la Institución Libre de Enseñanza. Soy incapaz de separar la tradición clásica de toda la red de afectos que la sembró en mi vida.

Recordaba clases y maestros de retórica, latín, cultura clásica…ante el silencio generalizado de las caras visibles de la educación y la cultura españolas ante la amenaza de supresión del latín y el griego y las más recientes movilizaciones en su defensa. La clasicista Mary Beard ha sido de las pocas referentes que han alzado la voz ante la pérdida para nuestra propia profundización democrática que supone denegar a las siguientes generaciones su derecho a ser formados en la palabra.

Sorprende aún más que se siga alegando la excusa de la ratio de alumnos matriculados en latín y griego en un país que mantiene clases de religión para un solo alumno, así como el silencio institucional al respecto, tan dados como somos a mirar hacia Francia para lo que conviene, teniendo en cuenta que su Ministerio de Educación está haciendo ahora bandera de este tema en términos ya muy manidos de “civilización” (Macron y su pendiente resbaladiza) pero también de “justicia social”, en una línea argumental para seguir debatiendo y explorar.

Me resulta sintomático el silencio teniendo en cuenta los eternos debates que hemos vivido alrededor de la “identidad europea” que solía enarbolar las raíces greco-latinas junto al cristianismo como auténticos pilares de Europa. Pero la ecuación no suele fallar: quienes sustentan la definición identitaria europea en base a la exclusión del diálogo, mezcla, préstamos constantes, fronteras borrosas, recreación y copia que definen cualquier tradición cultural real (qué enemigos del pueblo los comparatistas de todo signo…) suelen ser los primeros en desconocer, descuidar y dejar morir de inanición la actualización permanente que merecen los legados.

Entre los regalos más importantes que la #EscuelaConClásicos sigue acercándonos hoy, destaco tres:

- La gratitud a lo anterior. De los clásicos me llevé una profunda consciencia generacional, la reflexión sobre nuestra capacidad de tomar lo más bello de lo anterior y ser capaces de reactualizarlo, en un ciclo sin fin del que también nosotros formamos parte. Para quienes no sentimos ninguna cultura, por humana, como casa ajena, queremos mantener vivo el diálogo con toda la diversidad de nuestras raíces, especialmente con todos los mundos posibles que habitan en cada lengua.

- Educación de públicos. Frente a la deriva tecnológica que suele acompañar al “impulso de audiencias”, “creación de públicos”, reivindico las baratas y tan a mano oralidad y comunidad. La labor minuciosa de seguir narrándoles a las siguientes generaciones el caudal de miradas, secretos, transformaciones, lealtades, rebeliones, desobediencia ante tiranos y dioses que siguen estando disponibles y vivos en nuestras múltiples fuentes, ¿serán desterradas para siempre de nuestros museos? Cuando miren al cielo estrellado, ¿nuestros hijos no verán nunca más a Orión?

- Democracias y palabra. Entre los alegatos más recientes en defensa de las Humanidades y los clásicos (los más famosos y multicitados Nuccio Ordine, Martha Nussbaum) suele ponerse el foco en la necesidad de ampliar en nuestras sociedades nuestra formación retórica. Bombardeados por información sin límite, nuestra capacidad de selección, orden y engranaje argumental siguen siendo decisivos para nuestras democracias. Sofistas los hubo y los habrá. Nuestra capacidad para contra-argumentarles en el foro seguirá necesitando nuestra formación discursiva.

Reflexionando sobre todo ello, me he sentado a escribir para mostrar mi apoyo a #EscuelaConClásicos movida por el amor y la gratitud a un legado docente al que debemos tanto. Al fin y al cabo, salmantina soy, acunada al arrullo del “quod natura non dat, tierra nuestra non praestat”

PD: La librería “La Latina” en Salamanca lleva impulsando unos meses la recogida de firmas para que se honre con un medallón en la Plaza Mayor de la ciudad a Beatriz Galindo, “La Latina”. Cambiar a un dictador por una humanista, justicia poética. ¡Troyanas del mundo, si pasáis por allí tomemos, de Ilión, la ciudadela!