February 7, 2024. REUTERS/Mohammed Salem

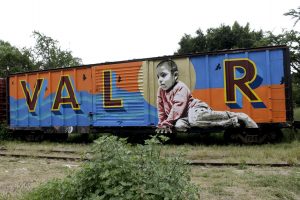

«Cuyos libros están enterrados bajo escombros.»

Puedes firmar la carta original en inglés aquí y acceder a contenidos ampliados en el blog de referencia de literatura infantil en el mundo de habla hispana que se ha hecho eco de la difusión de la Carta en todo el espacio cultural iberoamericano, Linternas y Bosques aquí

«A los organizadores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia,

Como ilustradorxs, autorxs y editorxs dedicados a crear libros significativos y hermosos para niñxs, nos hemos unido para destacar un tema urgente y pertinente.

La Feria del Libro Infantil de Bolonia celebra lo mejor de la literatura infantil en toda su diversidad. El conocimiento, la camaradería y la inspiración que se despliega en la feria son simplemente mágicos. También sabemos que la feria no solo resalta la luminosidad de la infancia, sino que respeta y honra sus momentos oscuros.

En 2022, la BCBF se solidarizó a la par del mundo reconociendo el sufrimiento en Ucrania con una impresionante exhibición de arte y libros de la región que estaba (y aún está) causando una seria y duradera impresión en las niñas y los niños de Ucrania. Asimismo, suspendió la participación del gobierno de Rusia debido a su papel en la agresión.

Esta muestra de solidaridad es importante porque defender los derechos de lxs niñxs, alimentar sus mentes, honrar su creatividad y protegerlos del daño está en la esencia misma de nuestro trabajo como autorxs, ilustradorxs y editorxs infantiles.

Actualmente hay una guerra en Palestina que está afectando a niñas, niños y jóvenes a una escala sin precedentes, y ha sido descrita por médicos, periodistas y trabajadores humanitarios de la ONU como una guerra contra la infancia.

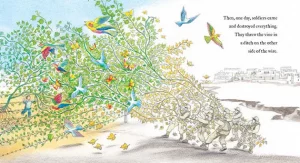

(Ilustración de Un jardín feliz, Michael Foreman)

En 100 días de guerra:

10,000 niñxs han sido asesinadxs y 30,000 han quedado huérfanxs.

Más de 1000 niñxs han sido amputadxs, algunos sin anestesia.

Hospitales donde lxs niñxs buscan tratamiento, incluyendo recién nacidxs que necesitan incubadoras, son objetivo de bombardeos o incursiones.

Casi todos lxs niñxs son privados de educación ya que las escuelas son blanco de bombardeos (incluso con familias adentro).

La mayoría de los niños han sido desplazados de sus hogares, muchos de ellos teniendo que trasladarse a pie a lo largo de la Franja de Gaza hacia «áreas seguras» en donde los continúan bombardeando.

La mayoría de lxs niñxs viven en tiendas de campaña, y algunos han muerto por el frío invernal.

La mayoría de lxs niñxs no tienen acceso a agua limpia, lo que propaga infecciones gastrointestinales.

La mayoría de lxs niñxs están muriendo de hambre.

Los bombardeos ocurren todos los días y durante toda la noche, aterrorizando y traumatizando a lxs niñxs.

(Ilustración de Un jardín feliz, Michael Foreman)

Esta lista horrorosa no pretende minimizar los efectos de la guerra en hombres, mujeres y ancianos; de hecho, todos los aspectos de la vida en Gaza y la ocupada Cisjordania han sido devastados. Tampoco pretende opacar lo que están experimentando otrxs niñxs en conflictos de otras partes del mundo. Sin embargo, desempeña un papel importante al resaltar la falta de precedentes que constituye esta guerra en comparación con cualquier cosa que conozcamos, y por lo tanto, nuestro apoyo debe ser urgente, universal y sincero.

La solidaridad con Palestina y con la Humanidad ya se ha extendido ampliamente entre las comunidades de creadorxs. Nosotrxs, lxs abajo firmantes, queremos instar a la BCBF (Feria del Libro Infantil de Bolonia, por sus siglas en inglés ) a unirse a nosotrxs, a tomar una posición y decirle a la infancia palestina, cuyos libros están enterrados bajo escombros, cuyos momentos de juego y cuentos han sido arrebatados, cuyas canciones son ahogadas por bombas, que no ha sido olvidada.

(Imagen UNRWA)

Palestina ha sido violentamente ocupada por las fuerzas israelíes durante 75 años. A lxs palestinxs han sido robadas sus tierras, sus derechos arrebatados y su gente detenida, torturada y asesinada injustamente, incluso mutilando los cuerpos de lxs fallecidxs.

Hoy existe enorme destrucción en Gaza y la ocupada Cisjordania, pero también, desde afuera del enclave sitiado, tenemos la oportunidad de honrar el espíritu, la resistencia e inocencia de lxs niñxs. Por favor, consideren mostrar humanidad y solidaridad con Palestina en su feria, declarando su apoyo al cese de fuego inmediato, y anunciándolo previo al evento, a fin de movilizar a creadorxs y artistas. También le instamos a suspender la participación del Estado de Israel en la feria, quien está llevando a cabo estos crímenes contra la humanidad con impunidad, hasta que Palestina sea liberada.»