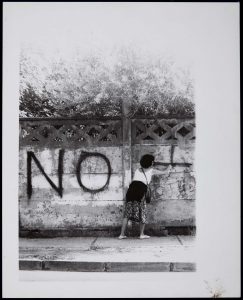

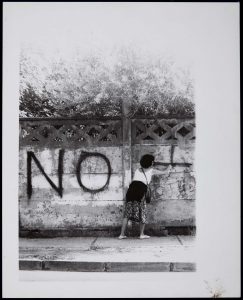

(Todas las imágenes hacen referencia a intervenciones de la artista chilena Lotty Rosenfeld, fallecida esta semana. Tengan quienes con su valor nos hacen valientes descanso en paz.)

Hace unas semanas se hacía público el informe elaborado por Alfons Martinell y Beatriz Barreiro para la Fundación Alternativas, “Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas”. Si bien la reflexión ya se había iniciado también en su artículo conjunto “Potencialidades de los compromisos internacionales para unas políticas adecuadas: España y los derechos culturales” (sobre el que dialogamos y reflexionamos aquí bajo el título El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos) se apuntan en este nuevo trabajo algunos temas muy relevantes para el necesario cambio de paradigma de la política cultural en España, mucho más tras el azote de la crisis del COVID.

Partiendo del diagnóstico común del actual ecosistema cultural español sobre el agotamiento de los modelos actuales de políticas culturales públicas, tradicionalmente ancladas en el paradigma nacido tras la Segunda Guerra Mundial, que demandan una transformación profunda que permita, al menos, la sintonía con los marcos internacionales de política cultural y el enriquecedor engarce de estos con la práctica local, surge también la aspiración común para situar los contenidos de las políticas culturales en una agenda más integral de país, región o ciudad.

Transversalidad, amplitud de perspectivas, nuevos marcos, se repiten a lo largo del informe señalando lo que esta crisis, quizá, ha dejado aún más al descubierto: la realidad del ecosistema cultural español no coincide con los contenidos clásicos de las políticas culturales públicas que dejan en la sombra espacios y prácticas “bastardas, mixtas, híbridas, mestizas” fuera de todo canon.

Dejando atrás la definición por sectores culturales se naturaliza la noción de sistema cultural (o ecosistema cultural) entendido como “el conjunto de circunstancias que inciden directa o indirectamente en la vida cultural de una sociedad”, ampliando así nuestro marco de actuación mucho más allá del marco de la democratización cultural heredado del siglo XX.

La pregunta central que se nos plantea es:

¿cómo vamos a incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas culturales en España?, ¿cuál será el conjunto de principios o conceptos estratégicos para que este cambio de paradigma tenga lugar?

Junto a un repaso pormenorizado de los textos legales que en la esfera internacional han ido avanzando en el reconocimiento de la importancia de los derechos culturales como elemento inalienable de los derechos humanos, así como un análisis del debate superado entre universalismo y relativismo cultural que supuso un lastre para el desarrollo de los derechos culturales especialmente en la última década del siglo XX, se plasman algunos conceptos interesantes para avanzar en el cambio de modelo:

- Servicios culturales mínimos.

“Aquellas prestaciones que el Estado y la Administración Pública garantiza a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades culturales y nutrir la oferta en la vida cultural de la ciudadanía”

Por ejemplo:

¿Qué entenderíamos por servicios culturales mínimos en cada territorio?, ¿cuál sería su contenido?, ¿cómo garantizaríamos su cumplimiento y financiación?, ¿cómo protegeríamos la autonomía creadora?, ¿tendría que realizarse una adaptación competencial en materia cultural hacia el ámbito municipal para afianzar estos servicios?, ¿cómo podríamos asegurar su independencia respecto a las grandes plataformas mediáticas?, ¿cómo podrían identificarse estos servicios culturales mínimos de forma participativa?, ¿qué condiciones laborales tendrían que garantizarse para su cumplimiento?

- Derecho a participar en la vida cultural:

Conscientes de la potencialidad que alberga para las políticas culturales el Protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 2015, ratificado por España, se profundiza en las líneas de desarrollo que nacen a raíz de la pregunta ¿en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Si desde las políticas culturales en España hablásemos en términos de vida cultural en lugar de “cultura”, entendiendo ésta como “representación de la expresión de un grupo social, comunidad o sociedad que transcurre entre la tradición y la memoria colectiva con la actualidad y contemporaneidad de un momento determinado y en un contexto dado” ¿qué cambiaría en nuestra mirada?, ¿qué importancia y responsabilidad conjunta surgiría respecto al tipo de imaginarios que impulsamos (por ejemplo, el impacto de los imaginarios militarizados que hemos vivido durante la pandemia)?, ¿qué nuevas interlocuciones habría que tener en cuenta desde los espacios de toma de decisiones?, ¿qué diálogo con otras políticas –urbanísticas, de movilidad…- habría de articularse para fortalecer la vida cultural?

- Derechos culturales para las personas:

¿Por qué los derechos culturales son tan poco conocidos o reclamados? En este cambio de enfoque, esta visión de derechos se hace central para romper con la inercia que considera la política cultural como una política graciable y discrecional que siempre pasa a un segundo plano cuando hay “cosas más urgentes que atender”. Martinell y Barreiro nos recuerdan que desde la perspectiva de derechos humanos las “culturas” no tienen derechos, sino que son las personas las que tienen el derecho a la vida cultural que libremente escojan. También, desde el enfoque de derechos humanos se hace central la mirada garantista hacia los grupos más vulnerables. ¿Qué políticas culturales se articularían en nuestro país si en el foco de atención, desde los objetos hacia las personas, apareciesen de pronto la infancia, las personas mayores, con diversidad funcional, minorías, migrantes, ámbito rural, personas que viven en la pobreza? ¿Qué periferias se harían centro y cómo se resignificarían prácticas y espacios?

Como se define en el informe “la seguridad cultural, como principio en las políticas culturales, implica que el Estado de derecho garantiza el ejercicio de la libertad cultural de los individuos o colectivos, pero también incluye la protección de la creación y de las prácticas culturales en el respeto a los derechos fundamentales”. Si como ecosistema cultural exigiésemos la garantía de la seguridad cultural en España, ¿qué medidas frente a la censura, protección de la diversidad de las expresiones culturales, protección ante el abuso de poder y corporativo, protección de la expresión cultural de colectivos y comunidades vulnerabilizados formarían parte de los ejes troncales de la política cultural pública en nuestro país?

Junto al cambio de mirada ya presente en estos conceptos, el apartado de conclusiones del informe se convierte en una guía muy práctica de actuación con propuestas muy concretas, especialmente su llamada a movimientos sociales y sociedad civil, no sólo para crear un estado de opinión diferente, sino para elaborar las reivindicaciones culturales en base a derechos, por ejemplo con la elaboración y participación en los informes sombra respecto a las obligaciones contraídas por España en materia de protección de derechos culturales, que podrían ser elevados a organismos internacionales para la defensa de los creadores en España o a través de un mecanismo ad hoc en el Defensor del Pueblo; la búsqueda del compromiso de los organismos territoriales en la formación técnica desde este nuevo paradigma que aborda la articulación local-internacional; el avance hacia una nueva distribución de las competencias culturales en los distintos niveles (reflexionamos sobre este punto también aquí); la contextualización de las respuestas, evitando cualquier tentación de centralismo y sobretodo la incorporación de la perspectiva de futuro en el diseño de las nuevas políticas culturales en base a la sostenibilidad, el impacto sobre el cambio climático y el respeto a los derechos de las futuras generaciones.

Permaneciendo en los retos que este cambio de paradigma en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos abre para todas nosotras, me quedo con una pregunta de futuro recogida en el texto para seguir pensando, especialmente tras la resaca colectiva de esta pandemia: ¿qué sería realmente el Interés General y el Bien Común para TODO el sector cultural en España?