(Este texto fue creado en el marco deliberativo impulsado por la Red de Bibliotecas de Barcelona de cara a la elaboración de su nuevo Plan Director 2021-2030. Agradezco la invitación, la sabiduría y la confianza de todo el equipo organizador.)

Puedes ver el video de la intervención en el Canal de Youtube de Biblioteques Barcelona

Es para mí un privilegio poder sumarme a esta conversación que dará frutos en direcciones que ni imaginamos. Desde la pregunta marco que encuadra la sesión de hoy, ¿qué papel pueden desempeñar las bibliotecas para reforzar la equidad y la cohesión social?, me surgía inmediatamente una contrapregunta: ¿en qué marcos estamos encuadrando nuestro trabajo, bajo qué prisma y etiquetas estamos definiendo nuestra acción? Sabemos que las palabras son hermosas e importantes y a veces nos ayudan a dirigir nuestra acción en nuevas direcciones. ¿Qué supondría para la Red de Bibliotecas de Barcelona pensarse desde un enfoque de protección y promoción de los derechos culturales? O lo que es lo mismo, ¿qué supondría autodefinirnos y autodefinir nuestro trabajo cultural como una defensa de los derechos humanos? Porque quizá con este sencillo ajuste de enfoque entronquemos con el cambio de paradigma en las políticas culturales que estamos viviendo a nivel internacional.

En estos momentos en los que es urgente desplegar toda nuestra inteligencia en la creación de alternativas que nos permitan reforzar los vínculos y la vivencia de pertenencia desde marcos inclusivos y de respeto a la diversidad, siento también que es importante acompasar las políticas culturales locales como son las políticas bibliotecarias y los planes lectores municipales con los marcos internacionales de acción por un motivo antes que nada estratégico (y de obsesión por encontrar estrategias eficaces estará plagada esta intervención): porque han ido mucho más lejos en el paradigma de una cultura centrada en las personas y en la incorporación del enfoque basado en derechos humanos.

Como sabemos, este enfoque pone a las personas y su dignidad en el centro, busca apoyarse siempre en estándares internacionales de protección de los derechos humanos y especialmente se hace dos preguntas poderosas: en nuestro ámbito de actuación diario, ¿quiénes son los titulares de obligaciones y quiénes son los titulares de derechos? Como instituciones públicas que podemos marcar la diferencia en términos de proximidad en el trato digno, las obligaciones mayoritariamente son nuestras.

El paraguas legal, ¡intencional! a nuestra acción nos lo van a dar, por tanto, las Declaraciones de la Diversidad Cultural y de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO que para eso las ratificamos como Estado, el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se hace hincapié en el derecho a participar en la vida cultural, por supuesto todos los grandes marcos de aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito bibliotecario, el marco local-global de la Agenda 21 de la cultura o también todo el trabajo desarrollado por las relatoras independientes de derechos culturales de Naciones Unidas, aunque especialmente aquellos centrados en los derechos culturales de las mujeres, en la defensa de los espacios culturales públicos frente a la mercantilización y aquellos en los que amplían la definición de quiénes pueden ser calificados como defensores de los derechos culturales. Todo este marco legal nos dota de mayor legitimidad para cambiar el enfoque de nuestro trabajo, que para mí sólo tiene un objetivo. La cultura y los derechos culturales no son accesorios, no son un lujo, no son un tema secundario. Desproteger los derechos culturales de la ciudadanía es una grave vulneración de los derechos humanos y avanzamos hacia horizontes de justiciabilidad. Tendríamos así un posible horizonte de acción para reivindicar el trabajo de la Red de Bibliotecas de Barcelona como esencial para la profundización democrática y los derechos humanos.

Pero ¿por qué este cambio de mirada AHORA es tan importante? ¿Es sólo moda terminológica? ¿Por qué este cambio de enfoque resulta decisivo? Sabemos que los derechos culturales con una pieza clave e interdependiente de los derechos humanos, que el derecho a participar en la vida cultural es un derecho inalienable y se repite una y otra vez que los derechos culturales son los derechos de “la pertenencia y la dignidad”. Pero seamos claros: aún se trata de derechos minimizados y desconocidos, y tampoco desde los movimientos sociales en España se han comprendido o reivindicado desde la potencialidad transformadora que encierran.

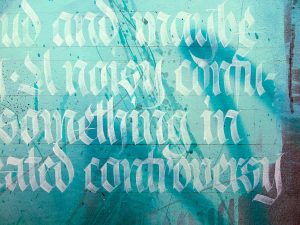

Y sin embargo, la protección de los derechos culturales apunta a un eje estratégico sin el que nuestras democracias no pueden llamarse democracias: garantizar y promover la equidad de expresión, el hecho de que todas las voces (y por tanto todas las experiencias vitales, todos los dolores y todas las memorias) sean reconocidos socialmente como existentes y por tanto accedan a ser escuchados.

La protección de los derechos culturales va muchísimo más allá del derecho a crear, del derecho de acceso a los espacios culturales, del derecho a renunciar a identidades culturales asfixiantes y a prácticas culturales dañinas, abrazando identidades culturales abiertas, diversas y en diálogo, como digo, la protección de los derechos culturales viene a atajar uno de los ingredientes centrales de cualquier opresión como es el silenciamiento y la injusticia epistémica (la invalidación de ser sujetos capaces de crear “conocimiento que cuenta”). Es decir, actuar como promotores de los derechos culturales nos enfrenta a la necesidad de actuar sobre los sutilísimos mecanismos a través de los cuales vamos construyendo qué conocimientos, voces, experiencias, qué comunidades son reconocidos como existentes y cuáles no.

1.- Empoderamiento, memoria y archivo

Por poner un ejemplo donde esta fuerza de silenciamiento y exclusión de comunidades completas como comunidades dignas de conocimiento se ve con nitidez, ¿aguantarían nuestras secciones de historia local, por ejemplo, una lectura exhaustiva desde el respeto a la diversidad cultural?, ¿nuestras secciones locales hacen emerger la diversidad real de la que procedemos, la diversidad que no hay que crear porque ya es?, ¿o de pronto empezarían a emerger ante nuestra mirada nuestros propios vacíos y exclusiones? Entre otras muchísimas funciones las bibliotecas municipales son artefactos que legitiman desde su función documental y de archivo, precisamente los relatos de qué alcanza el estatus de archivable y qué es descartado como no significativo. Las bibliotecas, como espacios que garantizan el acceso público a la información tienen siempre, aunque no quieran, aunque se obvie, un carácter político en el sentido más amplio del término, ya que ayudan a legitimar socialmente tanto qué es información validada como qué es digno de memoria y archivo. No por casualidad Edward Said y Judith Butler han hecho de la función de archivo un campo de batalla a favor de los derechos humanos, poniendo en el centro la necesidad de cuestionar la falsa neutralidad del hecho de “archivar”, de cara a plantear qué papel transformador podría tener llevar nuestra mirada hacia la memoria y los relatos de las resistencias cotidianas, especialmente locales, qué inciden, arañan, rompen discursos monolíticos y todopoderosos del poder (siempre hay grietas en los muros) y qué podemos inventar para que los dispositivos de archivo no sirvan exclusivamente como legitimadores de relatos de poder, ensayándolos como herramientas de empoderamiento comunitario y resistencia, haciendo de la memoria, como dice Lucina Jiménez, un activo contemporáneo.

2.- Leer los vacíos

Desde esta invitación a aprender a mirar y a leer nuestros propios vacíos y huecos que legitiman de alguna manera la exclusión, muchas veces incluso desde un punto de vista pasivo, si nos obligásemos a leer qué personas, comunidades y realidades vitales diversas que nos rodean estamos dejando fuera:

- ¿Qué dirían nuestras infraestructuras, a quiénes no están escuchando? ¿Qué papel desempeña el diseño universal en nuestras instalaciones?

- ¿Y el personal que trabaja en nuestras bibliotecas?, ¿hay colectivos infrarrepresentados? ¿Podemos hablar de políticas culturales que apuestan por la diversidad y que sin embargo aún no han incorporado, por ejemplo, cláusulas sociales en la contratación?

- ¿Los servicios que ofrecemos, nuestras fórmulas de colaboración, los requisitos administrativos para acceder a los servicios bibliotecarios, expulsan a alguien? Esto por ejemplo ha sido un eje de reflexión dentro de la IFLA en el trabajo de las Bibliotecas en su relación con personas sin hogar.

- El diseño de las colecciones, el proceso de adquisición de ejemplares, las actividades de extensión bibliotecaria, ¿qué están dejando en la sombra?

3.- Colaboraciones bibliotecarias estratégicas para la promoción de los derechos humanos

Me centro un momento en nuestra estrategia de colaboración con otras entidades, tejido asociativo, etc. ¿Nuestras colaboraciones siguen una política clara que busque incidir sobre la promoción y protección de aquellos derechos humanos más directamente vinculados con el trabajo de las bibliotecas? Por ejemplo, frente al retroceso internacional en materia de libertad de expresión artística, en el que España está a la cabeza de los países del Norte global con el mayor número de condenas de prisión vinculadas al hecho artístico, en este escenario globalizado de palabra amenazada, ¿podemos contribuir o liderar quizá, socialmente la protección de este derecho? ¿Podríamos ensanchar desde esta óptica de una cultura con enfoque de derechos humanos, la colaboración con redes internacionales de defensa de la libertad de expresión (PEN internacional, Artistas en Riesgo, Freemuse…), sumarnos o impulsar quizá, a través de fórmulas de residencia artística, programas internacionales de acogida de escritores susceptibles de protección internacional? Si nos pensásemos como promotores de derechos humanos y enfocásemos nuestra actividad desde esta óptica, ¿qué acciones podríamos priorizar?

4.- La economía de la credibilidad

Porque es conocido, evidente, medible, el peso que juega el trabajo de las bibliotecas públicas frente a los procesos de exclusión e inequidad, la gran dimensión de su impacto social. Pero es urgente que nos planteemos intervenir también sobre lo que se denomina la «economía de la credibilidad» (este término maravilloso de la maestra feminista Dolores Juliano) porque tiene un peso central para reforzar vivencias de exclusión social y circuitos de pobreza, y la protección de los derechos culturales actúa de forma correctora y directa. Como os decía, tenemos que entrenar nuestra sensibilidad en dos direcciones que se apoyan en el trabajo de la filósofa también feminista Miranda Fricker:

1.- La injusticia epistémica, aquella por la cual no todas las voces, no todas las realidades que se viven en el día a día gozan de la misma credibilidad, la misma capacidad de ser escuchadas y tomadas en serio, con el riesgo que esto entraña a nivel social. Y si no que le pregunten a las personas migrantes y todo su calvario burocrático o las personas solicitantes de asilo cuando tienen que enfrentarse a trámites administrativos sencillos donde ya empieza el baile de sospecha y recelo alrededor de su documentación. Recomiendo siempre para entender el sufrimiento que conlleva en nuestras sociedades esta configuración de la “economía de la credibilidad” el documental del politólogo y sociólogo José Heredia, “El amor y la ira, cartografía del acoso antigitano” donde se describen con total crudeza el caudal de gestos, expresiones, cotidianas, sencillas que van construyendo la sospecha y la exclusión.

2.- Y otra forma aún más grave de injusticia, la injusticia hermenéutica, el hecho de que toda tu experiencia vital, personal ni siquiera se conciba como existente o real, no sea comprendida ni reconocida como real por tu entorno. Uno de los casos más graves que estamos viviendo en España es la realidad terrible de la trampa burocrática a la que se enfrentan los menores tutelados al cumplir la mayoría de edad, que de puro opresiva ni siquiera alcanza realidad de existencia social y que está tratando de incorporarse a la agenda pública a través de la campaña Un callejón sin salida.

5.- Marcos de reciprocidad y narrativas en primera persona

Podríamos entonces preguntarnos también a quiénes no hemos preguntado, consultado o interpelado nunca desde marcos de reciprocidad desde nuestra Red de Bibliotecas, por qué no lo hemos hecho y también cómo podemos generar mecanismos directos de escucha, generar espacios y actividades propicios para que emerjan las narrativas en primera persona y acogerlas, para que comunitariamente demos espacio a decirse, a compartirse de un modo seguro desde la diversidad (por ejemplo, siguiendo la estela del proyecto ArtLab de la UNESCO, que invita a diversos artistas a plantear su creación para promover el diálogo intercultural y los derechos humanos).

6.- Las bibliotecas, aliadas de la seguridad humana

Porque también una de las dimensiones importantes sobre las que las bibliotecas inciden sobre la cohesión social tiene que ver con su capacidad de generar espacios de encuentro seguros. No por casualidad, tanto en Colombia como en Centroamérica se han articulado redes de bibliotecas por la paz, incidiendo mucho, frente a modelos de control, vigilancia, sospecha y punitivismo que pesan a plomo también sobre muchos de nuestros usuarios, en el paradigma de seguridad humana. Contribuimos a generar entornos seguros promoviendo la escucha de la diversidad, el buen trasiego e incitando a la voz pública, no sólo a través de la cesión clásica de espacios para la participación ciudadana, sino también a través de la puesta en marcha de procesos deliberativos locales, como este mismo que estamos viviendo.

7.- Políticas culturales emocionales

Al cambiar nuestro enfoque de trabajo incorporando un enfoque basado en los derechos humanos, una cultura centrada en las personas, siguen surgiendo preguntas importantes:

¿Qué papel juegan las políticas culturales emocionales en el acceso democrático al libro y la lectura, en el acceso a la información? Porque cuando hablamos de construir democracias culturales y no nos movemos en una escala humana, desaparece por completo el papel que juega la dimensión emocional en el acceso a la cultura. Si nos obligamos a pensarnos en términos emocionales, de emociones políticas, poniendo a las personas y su dignidad en el centro:

- ¿Qué entornos de mirada propiciamos? Por activa y por pasiva toda nuestra actividad, programación, colaboración, construye invitaciones de mirada, nos obliga a dirigir la vista hacia determinadas realidades, lecturas, subraya y enfatiza lo que es relevante. Desde nuestro papel como grandes mediadores culturales, ¿qué estamos invitando a mirar y cómo miramos? Cuenta la gran antropóloga de la lectura, Michèle Petit, en su libro magnífico El arte de la lectura en tiempos de crisis en el que recoge múltiples experiencias del uso de la lectura y la escritura en el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social, que aquellas experiencias que tuvieron mayor éxito, generando un mayor sentido de comunidad tenían en común dos cosas: el recibimiento afectivo y la invitación a ser mirados con dignidad, desde la dignidad. ¿La mirada afectiva que construyen nuestras bibliotecas se dirige a toda la ciudadanía por igual, podemos ayudar a resaltar y llevar a la mirada pública la dignidad de determinados colectivos?

- ¿Todas las personas usuarias enfrentan la misma carga emocional a la hora de acercarse a nuestros espacios? Hago spoiler: no. Entonces, ¿cómo nos adelantamos desde un punto de vista preventivo al peso que tienen las grandes emociones políticas vinculadas a la exclusión: la vergüenza, el miedo al rechazo, las experiencias de abandono institucional o a la sospecha? Como invitación a hacerlo operativo y concreto.

- ¿Qué es lo que nos hace sentir que formamos parte? Porque es en la vivencia de pertenecer sobre la que se construyen todas las estrategias de prevención del extremismo, especialmente con juventud. Necesitamos pensar colectivamente cómo sabemos y sentimos que formamos parte. Parece sencillo pero no lo es tanto. ¿Cómo sé que formo parte activa de mi biblioteca? ¿Es sólo el carnet, es sólo el volumen de préstamo, qué es?

8.- Derechos lingüísticos

En este sentir que formamos parte juegan un papel central también los derechos lingüísticos, teniendo en cuenta el peso cada vez mayor de las diásporas en nuestro entorno social, el pensamiento y realidad de las «descendencias culturales», teniendo en cuenta que la diversidad de lenguas a nuestro alrededor cada vez es mayor, que hay mucha gente deseando que sus hijos e hijas no pierdan del todo el contacto con sus lenguas maternas y sobre todo lo demás, siendo conscientes de que la falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos no sólo refuerza la exclusión sino que puede suponer en muchos casos un riesgo vital, como se ha vivenciado durante la pandemia.

9.- Las bibliotecas, espacios públicos para la protección de los derechos humanos

Respecto a sabernos y reconocernos como un espacio público clave para la protección de los derechos humanos:

- Las bibliotecas se perfilan como uno de los pocos espacios públicos que resisten, a veces con uñas y dientes, al enfoque productivista. Ante la desaparición casi total de los espacios comunitarios que construían en el pasado ejes clave de nuestro sentido de pertenencia: el espacio común de trabajo, cada vez más aislado y encerrado en sí mismo; los espacios vinculados a lo religioso en sus múltiples formas con su ciclo festivo… ¿con qué espacios contamos hoy para hacer cosas en común, para construir algo junto a otros que no esté vinculado al consumo? Que crezcan y se multipliquen los espacios de participación cultural supone también ganar espacios para construir otra escala de valores sociales y otros modos de resignificar el éxito social.

- Como espacio público totalmente volcado en la profundización democrática, las bibliotecas en este presente convulso y post-pandémico van a desempeñar un papel fundamental contra la infantilización social. Necesitamos con urgencia articular nuevas estrategias de alfabetización mediática y estética, un aluvión de propuestas formativas alrededor de la lectura de imágenes que nos ayuden a sortear los riesgos de manipulación informativa. El papel clásico que han desempeñado las bibliotecas para la alfabetización digital, mediática e informacional se percibe hoy como un auténtico cortafuegos frente a la polarización. No obstante nos va a tocar enfrentar, ante la digitalización de la vida en común, la creciente dependencia pública de las grandes corporaciones digitales que se sitúan fuera del control social y que pueden cortocircuitar de alguna manera la función democratizadora de nuestras bibliotecas.

- Y de nuevo, como en todas las graves crisis económicas y laborales, las bibliotecas como el auténtico salvavidas de la exclusión digital e informacional vinculadas al ámbito laboral. La emergencia de país que supone dar por hecho que las familias cuentan con los recursos para poder acceder a información, trámites, etc. digitalizados cuando la realidad lo desmiente día a día, no sólo por sesgos de edad, sino por los indicadores de pobreza. Sabiendo que la buena información es un recurso limitado, que las buenas estrategias de búsqueda de información relevante y validada pueden delimitar la frontera entre la inclusión y la exclusión social, la función mediadora de las bibliotecas es de vital importancia.

10.- El papel de las bibliotecas en el ecosistema general del libro: la centralidad de la bibliodiversidad

Por último, si realmente queremos incorporar un enfoque de derechos culturales en el trabajo diario de la Red también sería interesante plantearnos qué papel queremos darnos dentro del ecosistema general del libro desde nuestra apuesta por la bibliodiversidad, siendo conscientes de que el modelo neoliberal y altamente concentrado de la economía del libro supone un freno de hecho a esta bibliodiversidad. No sólo se trata de incorporar voces minorizadas a nuestras colecciones, podríamos ir mucho más allá: en nuestra política de adquisiciones, qué porcentaje tienen las editoriales independientes, qué modelo de partenariados podríamos quizá imaginar entre bibliotecas del Norte y editoriales del Sur o cómo podemos reforzar desde nuestras políticas de compra el papel de las librerías independientes y de proximidad, cómo podemos jugarnos a nosotros mismos como agente corrector de esta mirada neoliberal hacia el libro a favor de la igualdad de oportunidades en su acceso.

Por todo lo que hemos comentado, podríamos quedarnos con estas tres preguntas:

¿Qué supondría para la Red de bibliotecas de Barcelona pensarse de un modo integral desde una óptica de derechos culturales, como un sector profesional estratégico para la defensa de los derechos humanos en nuestra ciudad?

¿Qué supondría obligarnos a pensar en términos de nuestros propios vacíos y huecos?

¿Y qué supondría repensarnos desde los climas emocionales que suscitamos para construir la pertenencia?

¡Muchas gracias, ha sido un placer participar en esta conversación!

(Madrid-Barcelona vía zoom 17 de marzo de 2021)