«Yo no sería soberana ni de una brizna de hierba mientras pueda ser su hermana.»

Mary Oliver

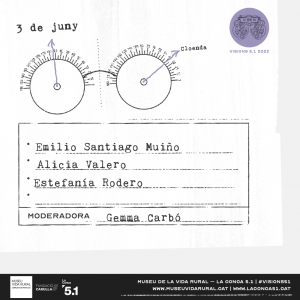

Esta entrada corresponde a ¡mi reflexión previa! para el conversatorio celebrado dentro del Festival Visions 5.1 el 3 de junio de 2022 en el Museu de la Vida Rural de Catalunya organizado por La Conca 5.1 y la Fundació Carulla

Para ver la mesa completa junto a Emilio Santiago, Alicia Valero y Gemma Carbó pincha aquí

Ante la situación de emergencia social, ambiental, económica y cultural desde nuestros ámbitos de especialización y conocimiento, ¿dónde estamos?

Desde mi punto de vista, nos encontramos en un momento clave en el que estamos asistiendo a un cambio de paradigma global en las políticas culturales. El marco heredado del siglo XX ha saltado por los aires, estamos viviendo la ruptura de una visión de la política cultural entendida como suma de departamentos estanco y asistiendo a la reivindicación de la cultura, en este giro antropológico, como protagonista del desarrollo sostenible. En este año estratégico por las grandes citas mundiales tanto del MONDIACULT UNESCO en México en el mes de septiembre como del impulso de la campaña internacional para el logro de un ODS para la cultura, una nueva agenda política mundial, como estamos viendo ya también en los nuevos escenarios electorales latinoamericanos, entra en escena.

Por tanto, nos encontramos también en un momento clave respecto a las dos grandes tareas políticas de este siglo: el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza (¡el derecho salvaje!) y el reconocimiento de los derechos culturales, dado que sin respeto por la diversidad no hay democracia plena. De modo que no sólo hablamos de la cultura como el pilar que falta en el desarrollo sostenible (económico, social, ambiental) sino también del pilar que falta en nuestra concepción democrática: igualdad, libertad, fraternidad y diversidad.

De modo que estamos también yendo más allá del debate sobre las políticas del reconocimiento y las políticas de la redistribución entendiendo que no son ni nunca fueron una dicotomía, sino que van juntas y de la mano a través de la articulación y protección de los derechos culturales y de la Naturaleza. Tenemos en este sentido una enorme deuda de gratitud con el pensamiento del Sur global que ha marcado con claridad el camino, especialmente desde América Latina, India y África. Al fin y al cabo, como subraya el antropólogo indio Ardun Appadurai: “no tiene sentido hablar de derechos culturales fuera de un compromiso vinculado a la economía política de la dignidad.”

Por lo que es fundamental desde las políticas culturales no equivocarnos respecto a lo que está pasando realmente:

- Se está dando una unión ESTRATÉGICA (sí, habrá que tejerla y articularla mejor, pero ya está siendo) entre la profunda dimensión cultural de la agroecología y el cambio de paradigma dentro de las políticas culturales a nivel internacional que desborda ya por todas partes el marco de las bellas artes y las industrias culturales y creativas, reivindicando la urgencia de creación de nuevos imaginarios, conscientes de la raíz local de lo global que rompen, a través de la localización abierta como dice la geógrafa Doreen Massey, los riesgos de las identidades asfixiantes y excluyentes y que cuestionan a su vez los marcos de las políticas culturales centralistas (en el caso español madrileño-céntricas, urbano-céntricas y academia-céntricas)

- Que en este proceso será fundamental también hablar de las políticas culturales para el medio rural en clave de ciudadanía, para que la reflexión sobre los derechos culturales salga de la ciudad y llegue a las provincias más pequeñas calando también y poniéndose al servicio del mundo rural más despoblado (nuestros amados «micropobles»), para impulsar un diálogo social abierto también sobre los nuevos significados sociales y deseables del arraigo y el desarraigo.

- Que dentro de las políticas culturales de este siglo tenemos que poner en el centro la cuestión del CONOCIMIENTO y su relación con el PODER para construir marcos de respeto auténticos entre el mundo rural y el urbano sin olvidar ni un momento, como dice Alicia Puleo que “una cultura de la sostenibilidad exige una concepción del conocimiento más democrática, intercultural y abierta a la experiencia de las mujeres.”

- Y que al romper marcos limitantes las políticas culturales en este siglo y especialmente en nuestro país tienen que abrirse a nuevas agendas:

- La protección ante el extractivismo cultural, haciendo emerger la naturalización con la que hemos vivido hasta ahora este proceso en relación al diálogo rural-urbano, leyendo desde ahí grandes procesos pendientes como el expolio de patrimonio y el mercado negro, las inmatriculaciones o el uso abusivo en las políticas de turismo y patrimonio.

- La necesidad de explorar en nuestro país la potencialidad del derecho a la consulta previa para la protección de la ciudadanía de nuestro mundo rural y dimensiones claves para las políticas culturales vinculadas al territorio como el paisaje cultural.

- Cómo vamos a conectar mejor también desde las políticas culturales el diálogo y el debate respecto a grandes marcos de avances de derechos internacionales como el Tratado Vinculante entre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos y los impactos que tanto la actual cooperación cultural tiene sobre la soberanía cultural y los derechos culturales del Sur como el impacto que las grandes multinacionales culturales pero también agroalimentarias tienen sobre los derechos culturales del mundo rural español.

- Qué papel pueden jugar las políticas culturales, como se ha propuesto, por ejemplo, desde el Centro Cultural de España en México a través del Foro Internacional de Innovación Social Comunitaria, en la ruptura del enfoque neoliberal de la innovación social hacia impulso de modelos más centrados en una lógica de derechos.

- Pero también qué papel pueden desempeñar las políticas de patrimonio para la inclusión social, como nos ha invitado a pensar recientemente la nueva publicación de UNESCO Montevideo, «Patrimonio cultural inmaterial e inclusión social»

A menudo desde el museo defendemos que en la memoria del mundo rural preindustrial se esconden algunas claves interesantes para retomar: formas de gestión comunal, residuo cero, energías limpias, conocimiento de las plantas y animales, aprovechamiento más sensato de los recursos geológicos…¿es interesante volver la vista atrás?, ¿habría que redirigir los centros de poder al territorio y al mundo rural?; ¿se generalizará un retorno a los pueblos?, ¿sería interesante que así fuera?, ¿cómo debería ser?

Creo que tenemos un déficit en pensar el mundo rural en términos de ciudadanía, también de ciudadanía cultural como nos invitan Marilena Chaui y Celio Turino ¿Es interesante volver la vista atrás? ¿Nos estamos haciendo esta pregunta en términos de derechos?

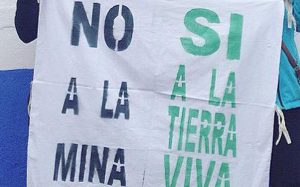

El malestar actual del mundo rural español nos está hablando de la vivencia de la pérdida de derechos de ciudadanía y de la urgencia de afrontar la equidad territorial rural-urbana en nuestro país. De modo que cuando hablamos de retorno a los pueblos, de repoblación la pregunta inmediata tiene que ser ¿están garantizados los servicios públicos en nuestros pueblos?, ¿podemos ejercer nuestros derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones? ¿Está garantizada la primacía del bien común del territorio y de las personas que lo habitan, del bien común de cada pueblo concreto frente a dinámicas centralistas, de partido o electoralistas o de intereses económicos externos a la población, como nos han mostrado una y otra vez las movilizaciones vecinales rurales, por ejemplo, contra la minería extractiva a cielo abierto? No y esto tendría que ser lo primero.

De modo que en esta “vuelta al pasado” afrontamos al menos dos peligros, que desde las políticas culturales se ven muy claros:

- Una idealización-romantización del mundo rural que lo convierte en un parque temático más fácilmente vendible de cara al turismo y que lo uniformiza y lo falsifica y que entre otras cosas invisibiliza las desigualdades, invisibiliza la exclusión y el abuso de poder (también los ramales de corrupción hacia el mundo rural),y de un modo más concreto, hacia las mujeres rurales. Esta idealización quiere convertir a la ciudadanía rural en figurantes pintorescos de un atrezzo para juegos de poder ajenos al territorio y la torna más fácilmente manipulable, al negarle la profundidad de cualquier matiz y la diversidad de la palabra.

- La ceguera ante la necesidad de una política de repoblación con perspectiva de género. Las políticas de repoblación, desde mi punto de vista, tienen que llevar una pregunta al centro: cómo creamos un mundo rural que permita el desarrollo pleno y a todos los niveles de las mujeres, que se niegan rotundamente a dar pasos atrás hacia modelos de control social y de limitación de posibilidades. La migración rural-urbana no sólo es económica o laboral, también tiene un componente de búsqueda de apertura y si no se da respuesta a este deseo de diversidad, de crecimiento vital de las mujeres, la despoblación será imparable. La titularidad compartida prácticamente ha desaparecido de las agendas, también de la feminista, no se considera una emergencia desarrollar un Plan de Choque de Patrimonio Rural y Género en España…Necesitamos poner el foco aquí de modo urgente.

¿En qué grado puede resultar interesante y con potencial de futuro, al menos para mí, volver la vista hacia atrás? En el reentrenamiento en la mirada intergeneracional, en la mirada de continuidad que es la pura definición del desarrollo sostenible. El diálogo actual con el ¿y tú de quién eres? rural que nos resitúa en un lugar concreto en el tiempo, en el espacio, en la continuidad de la vida y sus afanes, me parece lo más valioso para pensar el futuro en este momento.

Ejes de posibilidad:

– ¿estamos avanzando en algún ámbito en positivo en algún contexto?, ¿cuál? ¿tenemos buenas prácticas en las que podamos fundamentar ejes de actuación?

– ¿es posible pensar en clave ecofeminista?, ¿es una ingenuidad? ¿Qué nos recomendáis leer, conocer, seguir…?

Desde mi punto de vista hay dos grandes bloques de avance en este momento:

El diálogo entre el mundo rural y la ciudadanía migrante, rompiendo de nuevo “pensamientos departamentales», llevando la vivencia cotidiana de la diversidad cultural en el mundo rural más allá de marcos productivistas. Desde mi punto de vista, se están dando experiencias rurales muy interesantes en las que se plasma una comprensión profunda de la emigración desde las “narrativas migratorias del amor” como las ha denominado en un reciente informe Por Causa. Se están multiplicando las experiencias en nuestro país que están reivindicando el mundo rural como el gran espacio para el abrazo. Purchena (Almería), Rada de Haro (Cuenca), Amayuelas (Palencia) están trabajando como realidades rurales de acogida que abrazan en comunidad a los niños migrantes que viajan solos frente al trauma, el dolor o el desarraigo. Estos procesos reales del “aquí está, si tú quieres, todo tu pueblo para abrazarte y construir un nuevo lugar posible en el mundo” me parecen un camino lleno de futuro.

También me resulta muy inspirador el avance en la construcción de nuevos imaginarios de la ruralidad en España desde marcos de reciprocidad e interdependencia. El papel de ilustradoras como Cristina Jiménez o Andrea Birsanu (Silvaatica) me parecen interesantísimos para construir un nuevo mundo visual de referencias, como nos invita también Joanna Macy con su metáfora espacial de El Gran Giro, al igual que toda la apuesta editorial por narrativas que exploran un nuevo modo de estar y ser en la tierra, con colecciones fantásticas en Errata Naturae (Los Libros Salvajes) o Capitán Swing, por ejemplo. Al fin y al cabo necesitamos reimaginar cómo sería una conexión diferente con nuestro territorio si siguiésemos la invitación que nos lanza la poeta Mary Oliver: “Yo no sería soberana ni de una sola brizna de hierba mientras pueda ser su hermana.”

En relación al punto de vista ecofeminista, ¡por supuesto!, un ecofeminismo no urbano-céntrico ni academicista, que respete y se apoye muchísimo en el asociacionismo ¡de todo signo y condición! de las mujeres rurales españolas se autodenominen como se autodenominen y tengan las sensibilidades políticas que tengan. Respetando desde la raíz el ingente papel que este asociacionismo ha desarrollado en el mundo rural español desde siempre e interpelándonos en común para seguir creando futuros juntas, diversas y en romería. No podemos olvidar que toda la apertura del mundo rural, presente y futura, llega y se protege de su mano. Por lo que creo también en un ecofeminismo rural español que no tenga miedo a explorar la “agenda dura y global” porque las dinámicas extractivas y de usurpación más graves entran en nuestro país por nuestros pueblos afectando especialmente a las mujeres, siendo silenciadas por el apagón informativo que vive la España rural. El derecho a la tierra de las mujeres sigue siendo un logro pendiente en nuestro país y hay un camino de diálogo, conexión, intercambio fructífero entre las mujeres rurales españolas y las mujeres rurales, campesinas de América Latina, que tiene mucho que decir. Hay que explorar también el potencial de estos diálogos, ya muy presentes en la faceta ambiental, en relación a la cultura, la creación artística, el patrimonio textil… (hay experiencias interesantísimas en México vinculadas a procesos de empoderamiento femenino a través de esta expresión patrimonial). La Declaratoria de la Década de Acción de las Mujeres Rurales o dinámicas de intercambio como el Encuentro Mujeres por la Tierra (Centro internacional para la promoción de los derechos humanos UNESCO-Argentina) pueden ser oportunidades para esta interconexión.

En el Museo nos preocupa la educación. Apostamos por un eje central al que llamamos educación artística y cultural para la sostenibilidad. Ponernos a disposición de estos niños y niñas y jóvenes desde las instituciones de poder como los museos. ¿Para qué podemos ser útiles desde la cultura y las artes?

Desde mi punto de vista hay dos áreas desde las que podemos ser muy útiles: la invisible y la visible.

Con la invisible me refiero a todo ese “trabajo que no se ve” enfocado en remover obstáculos para ampliar los horizontes de deseabilidad posibles de las siguientes generaciones. La unión educación y cultura en este campo es básica y la veo en dos esferas: en la pelea por el reconocimiento oficial de conocimientos, su entrada en el sistema educativo oficial: módulos formativos de especialización en Agroecología, por ejemplo, como los que trata de impulsar, la Red Terrae, alianzas entre instituciones culturales y educativas que reconfiguren por la creación de posibilidades reales, concretas, apetecibles, otras posibilidades de futuro más allá de las que ahora se les presentan. Hasta que la formación agraria, por ejemplo, no se perciba como “actual y deseable” y se muestre como una alternativa más de realización vital, el horizonte se va a seguir achatando. Sería fantástico un diálogo entre educadores, creadores culturales y organizaciones rurales de todo signo para repensar por ejemplo la educación agraria en nuestro país, actualizarla, comunicarla de otra manera.

Y respecto al “trabajo visible”: en las políticas de juventud encontramos habitualmente o bien ofertas formativas y de ocio pensadas en términos de productividad futura, para el mercado de trabajo futuro (formación, idiomas, etc) o propuestas de cooptación política o comercial (incluso se piensa el voluntariado juvenil o la participación política como herramientas para “ir metiendo cabeza”). Creo que las instituciones culturales y artísticas, muy especialmente en y desde el mundo rural, pueden contribuir a la construcción de estos nuevos marcos de localización abierta tal y como refleja claramente este mismo Festival. La propuesta, por ejemplo, de diálogos y colaboraciones artísticas juveniles internacionales en términos de igualdad con el Sur global (que rompan de una vez los marcos neocoloniales, salvadores de nuestro pensamiento) con escenas creativas y culturales en ebullición (por ejemplo, que no se note que soy muy fan, la escuela senegalesa de kora de Ablaye Cissoko ) podría ser un camino muy fructífero.

Y no por clásico menos importante, el impulso permanente del sentido de agencia, proveer desde la institucionalidad cultural las condiciones y posibilidades para generar, producir y liderar su propia actividad enfocada hacia transformaciones reales, herencia de la infancia soñada por Tonucci. La acción enfocada en la incidencia real en el entorno y en el ejercicio real de la ciudadanía más allá de la edad siempre serán, en mi opinión, propuestas transformadoras.